通訊課程(1)【品質課程】加護病房中心導管血流感染組合式照護與跨團隊合作之感染管制

吳培菁1、黃如民2、簡詩育3

汐止國泰綜合醫院1護理科外科加護病房護理長、2感染管制室護理師、

3品質管理中心管理師

一、前言

中心導管相關血流感染(Central-line Associated Bloodstream Infection, CLABSI)屬於醫療照護相關感染(Healthcare-Associated infection, HAI or HCAI)其中的一種,意指病人(易感宿主)在住院當中,因醫療照護的過程而得到的血流感染,亦是台灣醫學中心加護病房最常見且重要的感染(盛、陳,2017)。根據Chovanec在(2021)的研究結果表明,發生CLABSI的住院患者在醫院死亡的可能性遠比未發生CLABSI的患者高出36.6%,同時延長住院時間並增加醫療保健成本。根據衛生福利部疾病管制署(Centers for Disease Control, CDC)在2020年區域級以上醫院醫療照護相關感染監視年報中指出,醫學中心加護病房中心導管相關血流感染密度為3.7‰,而區域醫院加護病房中心導管相關血流感染密度為2.6‰;顯示雖然許多大型醫院已經推行組合式照護以預防CLABSI的發生,但仍有空間及模糊地帶,需要驗證更具有實證效力的預防措施。中心導管相關血流感染危險因素包含:住院天數、長期留置中心導管、於加護病房置入中心導管、使用腸道外營養及輸注血液製品等,研究更發現隨著導管放置時間越長,感染機率越大(劉等,2017)。雖然CLABSI具有高發生率、死亡率和再入院率,但同時也是可預防的醫源性相關感染(Gohil et al., 2020),下段落內容將接續說明如何執行中心導管組合式照護及整合跨團隊運作。

二、中心導管相關血流感染(CLABSI)收案對象說明

中心靜脈導管(central venous catheter, CVC)長約30公分,通常由以下常見的大血管置入:上腔靜脈(superior vena cava)、下腔靜脈(inferior vena cava)、內頸靜脈(internal jugular veins)、鎖骨下靜脈(subclavian veins)、股靜脈(femoral veins)及新生兒的臍動脈/臍靜脈(umbilical artery/vein);其導管末端是空腔且靠近人體心臟的大血管,包含血管裝置之導引器(introducer)都可依據其導管末端位置及其使用目的,判斷是否為中心導管。中心導管在住院病人身上很常見,尤其是加護病房重症病人使用,使用目的為供應靜脈輸液、血液製品、高濃度藥物治療、抽血及腸外營養,並可以提供血液透析的管路和血液動力學監測(李 & Ling, 2016a)。醫療人員經常在收案對象或裝置上容易模糊不清,根據醫療照護相關感染監測定義,若導管種類與置入部位不能判斷是否為中心導管時,可以先釐清該裝置管路末端是否接近心臟或在主要血管內(不要求持續確認導管末端所在位置),且符合上述使用目的,始可列為中心導管(衛生福利部疾病管制署,2018)。另外常令加護病房護理人員混淆的是以下裝置,亦不屬於中心導管:動脈導管(Arterial catheters)、動靜脈瘻管(Arteriovenous fistula)、動靜脈移植(Arteriovenous graft)、葉克膜氧合器(Extracorporeal Membrane Oxygenation, ECMO)、Hemodialysis Reliable Outflow (HERO)透析導管(dialysis catheters)、主動脈內氣球幫浦(Intra-aortic Balloon Pump, IABP devices)及當次住院期間未曾使用的中心導管(Non-accessed central line)。臨床上常常將中心導管相關血流感染(CLABSI)及導管相關血流感染(Catheter-Related Bloodstream Infection, CRBSI)這兩個名詞混淆使用,依衛生福利部疾病管制署(2018)針對監測標準的解釋,將中心導管相關血流感染(CLABSI)定義為以下情況:(1)以中心導管置入當日為第1天,病人在檢驗證實之血流感染的感染日期當日,已使用中心導管或臍導管超過2個日曆天,且在感染日期當日或前1日,病人仍有留置中心導管或臍導管。(2)若病人住院時或轉入院時已有放置植入式中心導管(Subcutaneous Infusion Port, Port-A),並且沒有使用其他的中心導管,則住院後初次「使用」該導管之日視為第1天。這些導管一旦開始使用,病人就持續符合中心導管相關血流感染CLABSI的監測對象,直到不再使用導管(例如,將植入式導管從病人體內移除)或病人出院。相對於導管相關血流感染(CRBSI)則需要透過陽性血液培養進行病理診斷。兩者都根據致病病原體進行管理,但由於CRBSI需要更明確的診斷,並非所有醫院都能提供,因此CLABSI是更常見的診斷(Bell & O’Grady, 2017),根據2020年院內感染監視通報系統統計分析,CLABSI計算公式如下:

1.計算公式:中心導管使用相關之血流感染佔率(%) = (中心導管相關血流感染人次數/血流感染人次數)×100(%)

2.計算公式:中心導管相關血流感染密度(‰) = (中心導管相關血流感染人次數/中心導管使用人日數)×1000(‰)

然而加護病房對於CLABSI常用的計算公式有「感染佔率」及「感染密度」,究竟這兩種方法差別在哪裡?「感染佔率」簡言指在已經收案感染的一群人當中,進一步檢視我們想觀察的風險因子--侵入性導管;而「感染密度」是以使用中心靜脈導管之住院人日數作為分母計算,校正了病人住院天數長短之差異,因此感染密度較能真實穩定的呈現該單位的感染狀況,但由於醫院層級、病房種類及CVC使用率等結構不同,亦可能會使感染密度在「判讀」上產生些許差異。

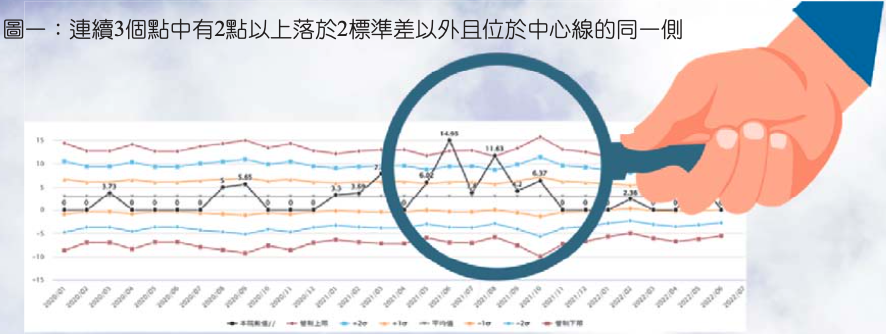

三、了解中心導管相關血流感染(CLABSI)及管制圖標繪

管制圖是有用的製程監控技術(process monitoring technique),臨床上會配合運用統計管制圖(Statistical Process Control Chart, SPCC)作為監測CLABSI發生率與時間的穩定狀況;SPCC包括多種統計方式,依據分析事件的特性選用適當的方式,醫療院所內常使用的管制圖種類共4種,包括p-chart、u-chart、c-chart及i-chart,此CLABSI屬性為率(rate)且分子與分母測量不同事物之特性,故選用u-chart做為監測工具。品管中心每月會將中心導管感染人次作為分子、中心導管使用總人日作為分母以計算出CLABSI感染密度,並將此數據輸入管制圖以標繪成連續的點,以提供監控CLABSI之感染密度在管制圖中是否為穩定狀況;管制圖的組成包括中心線(center line, CL),其他兩條水平線稱為上管制線(upper control line, UCL)及下管制線(lower control line, LCL)同樣的也在圖中顯示。只要連續黑點是坐落在兩條管制界線內,就可以認定是在管制內不需採取行動。但是當存在特別的變異性來源時,如感染人次突然增加等,數據將會被標繪在管制區間之外;此外,雖然連續黑點都介於UCL及LCL內,但當形成結構特別的連續點的圖形時,也可得知是發生異常狀況(張等,2020),必須要針對某些醫療照護過程或流程進行調查,並且採取矯正行動,以消除這些變異性來源,如下圖一。

四、加護病房中心導管血流感染組合式照護(CVC bundle care)

美國健康照護促進協會Institute for Healthcare Improvement(IHI, 2004)發展中心導管組合式照護之感染管制措施(Central Line Bundle Intervention),一枝火柴棒力量很小,很輕易被折斷,但是一組火柴棒就不容易被折斷,意旨執行單一策略的效果較小,倘若同時執行一組具有實證效力的介入措施以改善感染密度,將可以大大的將目標拉近。為了降低CLABSI各大醫院正在積極推行具有實證等級的策略包含五大方向: (1)手部衛生改善,(2)使用含有chlorhexidine抗菌之無菌敷料,(3)導管置入過程中最大程度的無菌屏障預防,(4)導管位置選擇的優化,以及(5)及時進行中心導管移除(Lin et al., 2018)。李和Ling, (2016b)研究指出跨部門合作是執行組合式照護措施成功的關鍵之一,良好的感染控制絕非是加護病房自己埋頭苦幹即可達成管制目標。執行中心靜脈組合式照護的過程,涉及多職類的跨部門合作以控制製程穩定,包含主治醫師、專科護理師、感染管制室、品質管理中心及護理師。運作流程(1)醫師必須清楚了解病人需要使用中心導管的理由,以及選擇最合適的穿刺部位,另外要考量病人病況及硬體設備(如超音波導引)是否能如計畫順利進行穿刺,(2)護理人員需要清楚了解收案定義,以及正確統計中心導管使用人日數,每月進行回報,(3)感控中心收到完整又正確的數據後開始進行相關感染之數據統計,每月由(4)品管中心標繪管制圖區間及推移圖回報中心導管感染密度及病人感染清單給各單位,以便進行狀況監測和檢討改善。最後,(5)主治醫師及專科護理師必須及時評估病人不需使用中心導管的時機,每日監測和盡早移除導管是降低中心導管血流感染密度最好的方式。

參考資料

衛生福利部疾病管制署(2021,5月6日) • 2020年院內感染監視通報系統統計分析。https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/4G8HuDdUN1k4xaBJhbPzKQ

李聰明、Ling, M. L. (2016a) • 亞太感染管制學會(APSIC)中心導管相關血流感染(CLABSI)預防指引-2015年(上) • 感染控制雜誌,26(2),65-81。

李聰明、Ling, M. L. (2016b) • 亞太感染管制學會(APSIC)中心導管相關血流感染(CLABSI)預防指引-2015年(下) • 感染控制雜誌,26(4),156-173。

張育菁、林慧姬、黃筱芳、盛望徽、王振泰、陳宜君(2020) • 運用管制圖分析某醫院11年間醫療照護相關的金黃色葡萄球菌血流感染 • 感染控制雜誌,30(1),33-42。

盛望徽、陳宜君(2017) • 預防中心導管相關血流感染組合式照護 • 內科學誌,28(1),1-6。

劉雅云、林俐君、陳珮萓、廖淑貞(2017) • 運用組合式照護降低重症加護單位中心導管相關血流感染率 • 醫療品質雜誌,11(5),76-82。

衛生福利部疾病管制署(2018)。醫療照護相關感染監測定義。https://www.cdc.gov.tw/File/Get/vaCzISfjhsSg_7siqy44CQ

Bell, T., & O’Grady, N. P. (2017). Prevention of central-line–associated bloodstream infections. Infectious Disease Clinics, 31(3), 551-559.

Chovanec, K., Arsene, C., Gomez, C., Brixey, M., Tolles, D., Galliers, J. W., Kopaniasz, R., Bobash, T., & Goodwin, L. (2021). Association of CLABSI with hospital length of stay, readmission rates, and mortality: A retrospective review. Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 18(6), 332-338.

Gohil, S. K., Yim, J., Quan, K., Espinoza, M., Thompson, D. J., Kong, A. P., Bahadori. B., Tjoa, T., Paiji, C., Rudkin, S., Rashid, S., Hong, S. S., Dickey, L., Alsharif, M. N., Wilson, W. C., Amin, A. N., Chang, J., Khusbu, U., & Huang, S. S. (2020). Impact of a central-line insertion site assessment (CLISA) score on localized insertion site infection to prevent central-line–associated bloodstream infection (CLABSI). Infection Control & Hospital Epidemiology, 41(1), 59-66.

Lin, W. P., Chang, Y. C., Wu, U. I., Hung, M. C., Chuang, P. Y., Wang, J. T., Sheng, W. H., Chen, Y. C., & Chang, S. C. (2018). Multimodal interventions for bundle implementation to decrease central line-associated bloodstream infections in adult intensive care units in a teaching hospital in Taiwan, 2009–2013. Journal of Microbiology, Immunology and Infection, 51(5), 644-651.

通訊考題

及格成績100分(不限考試次數),登錄「品質課程」積分2點,請於考完試次月月底後上衛生福利部醫事系統入口網查詢。

通訊考題 (是非及選擇題,共10題):

1.中心導管相關血流感染(Central-line Associated Bloodstream Infection, CLABSI)屬於醫療照護相關感染(Healthcare-Associated infection, HAI or HCAI)其中的一種。

2.研究發現隨著導管放置時間越長,感染機率越大,所以只要病人解除使用中心導管的需求,就應移除導管避免發生中心導管相關血流感染。

3.若病人住院時或轉入院時已有放置植入式中心導管(Port-A),並且沒有使用其他的中心導管,在初次「使用」之日視為第1天,直到正式移除前即使不再使用該導管,仍符合中心導管相關血流感染CLABSI的監測對象。

4.感染監視通報系統使用「中心導管相關血流感染密度(‰)」作為監測指標,可以校正病人住院天數長短之差異,是較能穩定且真實的呈現感染狀況。

5.最好是藉由跨部門小組共識CLABSI照護目標以及執行標準,才能正確地運用置入與組合式照護於臨床中。

6.運用管制圖監測CLABSI,只要連續黑點坐落在兩條管制界線內,既使是形成結構特別的連續黑點圖形,尚且不需要採取行動。

7.每日監測中心導管穿刺傷口、評估適應症和盡早移除導管,是降低中心導管血流感染密度最好的方式。

8.醫療人員經常在收案對象或裝置上容易模糊不清,根據醫療照護相關感染監測定義,以下何種不屬於中心導管收案裝置?(1)中心靜脈導管;(2)肺動脈導管;(3)洗腎長期導管;(4)葉克膜氧合器。

9.下列何者選項非屬加護病房重症病人中心導管之適應症?(1)供應輸液及血液製品;(2)監測體液平衡;(3)使用高濃度藥物治療;(4)腸外營養。

10.為了降低CLABSI,各大醫院正在積極推行具有實證等級的策略包含五大方向,下列何者為非?(1)使用含有chlorhexidine的抗菌敷料;(2)導管位置選擇的優化;(3)導管置入過程中最大程度的無菌面;(4)每7天評估中心導管適應症。